蓝法勤,副教授。畲族,浙江遂昌人,南京艺术学院艺术硕士,中国青瓷学院环境艺术系专业负责人。丽水学院文化遗产保护与研究中心主任,中国人类学民族学研究会民族文化遗产专委会会员,中国人类学民族学研究会会员,浙江省美术家协会会员,浙江省油画家协会会员,丽水市第一批“社科新秀”。主持国家社科基金一般项目、教育部、国家民委课题各1项,发表论文10余篇、出版专著1部;所建《设计乡村》课程为省级一流社会实践课程。多年来致力于乡村振兴发展与建设研究,为全省30多个村庄的乡村规划及产业振兴出谋划策,其中,主持规划设计的7个民族村入选第一、第二、第三批全国少数民族村寨,1个少数民族乡入选全国首批民族乡村振兴试点乡镇。

在乡村振兴的时代浪潮中,有这样一位默默耕耘的探索者,他将艺术设计与乡村建设紧密相连,以专业知识为笔,在浙江的乡村大地上绘出绚丽画卷。他就是中国青瓷学院环境设计专业负责人——蓝法勤副教授。

从艺术到乡村的跨界之旅

蓝法勤最初踏上艺术研究之路,后成为我校中国青瓷学院环境艺术系专业负责人。2005年,浙江省开展社会主义新农村建设,他敏锐地捕捉到乡村发展的新机遇,带领团队投身其中。起初,他们为莲都区农家乐做宣传与形象设计,助力农家乐蓬勃发展。此后,工作重心逐渐转向乡村规划与设计。

2011年一次偶然的契机,蓝法勤参与了丽水市民宗局主持的浙江省畲族风格提民居建筑设计专题项目,在全省民族经济工作座谈会上发放,并报国家民委和省民宗委。自此,他专注于畲族特色村寨建设,足迹遍布浙江多地。近年来,其工作范畴进一步拓展,将目光投向汉族聚落的规划设计,在实践中,不断积累经验,探索乡村振兴的多元路径。

莲都区大港头镇古堰画乡标志建筑

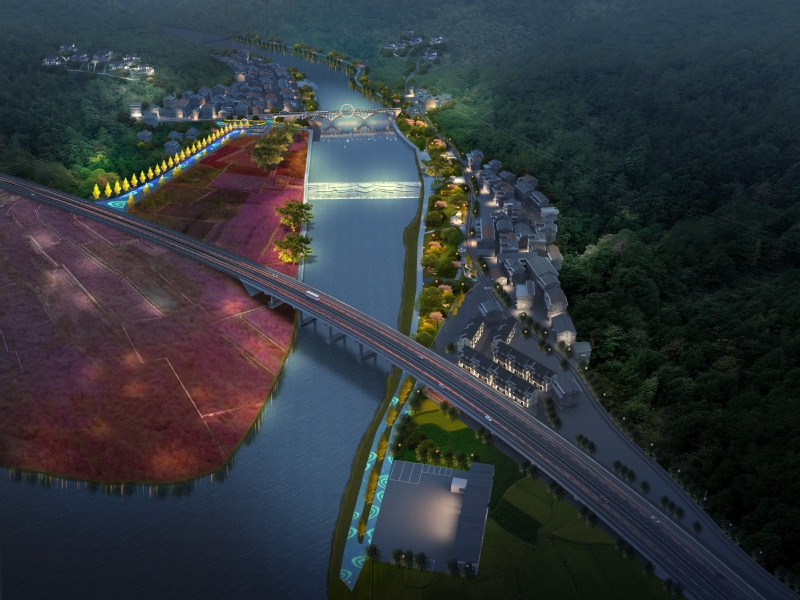

文成县周山畲族乡九条垟管家中心项目

文成县周山畲族乡九条垟风貌提升项目

泰顺县雅阳镇承天民族村特色村寨建设项目

乡村振兴实践中的坚守与突破

身为畲族人,蓝法勤对畲族村寨建设有着深厚的情感与使命感。面对畲汉融合而产生村寨建设特色模糊的困境,他决心利用学校的畲族文化研究资源,为畲族村寨找回独特的魅力。同时,考虑到少数民族村普遍经济薄弱,又对村寨建设发展充满期待,于是,他从细微处着手,通过设计村口标志物、路灯等小项目,为村庄后续发展奠定基础。金华婺城区杨垅村和衢州市江山市阳坪村就是典型的成功案例,通过设计小项目不仅提升了村庄形象,还进一步获得了更多资源,带动了村庄的全面发展。

在课题研究方面,蓝法勤始终扎根乡村,关注实际问题。在对国家民委课题进行研究时,他提出民族互嵌和文化共生才是浙闽地区民族村寨建设最大特色的观点,以此打破传统特色村寨建设思维定式;在教育部课题研究中,他针对乡村建设资金投入大但产业难形成的问题,探索逆城镇化路径,探索东南地区乡村建设实践的模式,拓展促进乡村振兴的新路径;国家社科选题则聚焦海防军事聚落遗产,致力于优化其空间利用,传承文化并推动村庄发展。这些课题成果为其探索乡村振兴提供了理论支撑与实践指导。

在乡村规划设计中,蓝法勤致力于平衡乡村可持续发展与文化遗产保护。针对村庄建设中历史文化断裂的问题,他采取差异化策略。对老建筑修旧如旧,保留乡村记忆,在新建项目中则融入产业功能。例如,在文成县周山畲族乡周垟民族村的规划设计,规划设计的文化礼堂建筑采用当地建筑乡土建筑空间元素,在功能上融入礼堂、民族文化展示、餐饮、社区服务以及民宿等多种功能,既传承文脉,又服务于乡村经济发展。

文成县周山畲族乡周垟民族村特色村寨建设项目

云和县未来乡村示范建设项目——赤石乡赤石村风貌提升工程

莲都区港口村未来乡村建设项目

松阳县板桥乡金村特色村寨建设项目

莲都区丽新畲族乡鲤鱼山村特色村寨建设项目

对乡村振兴的展望与期许

谈及未来乡村振兴的关键,蓝法勤强调这是一个系统性、综合性的战略工程。身为地方高校教师,应发挥自身专业优势,不断地将艺术创作及研究特色融入乡村建设之中。他提出,要深深扎根乡村,根据每个村的资源禀赋,量身制定个性化方案。与此同时,需要高度重视村民参与的力量,引导村民主动参与村庄发展建设,这是推动乡村振兴的关键所在。

展望未来,蓝法勤认为乡村将成为城乡深度交融发展成果的生动展现。互联网的迅猛发展正促使人才回流,为乡村带来新活力。他鼓励年轻人将目光投向乡村,投身乡村运营、现代科技应用等充满潜力领域,在乡村广阔天地中锻炼自我。同时,他也呼吁地方高校教师扎根乡村研究,共同为乡村振兴贡献智慧。

【记者手札】在广袤无垠的华夏大地上,乡村振兴战略如同一面鲜明的旗帜,引领着无数有志之士踏上充满挑战与希望的征程。而在这股澎湃的浪潮之中,蓝法勤以其非凡的勇气、深厚的专业素养,化身成为一位坚毅执着的逐梦者,深度扎根于乡村建设的广袤田野,精心绘制着乡村发展的宏伟蓝图。